英国競馬は行き詰まりつつある・後半(イギリス)【開催・運営】

主要競走に関しては、より希望を持てる状況にある。英国の重賞競走の賞金は絶対額ではオーストラリアに及ばないものの、その増加ペースは概ね類似している。フランスやアイルランドといった近隣諸国と比較すると、G1からG3競走までの平均賞金額は一貫して上回っており、英国のG1競走の平均賞金額は米国にも遜色ない水準にある。主要競走への重点化は誤った選択ではなかった。競馬界内で批判されることも多いが、この重点化が英国の重賞競走を世界の最高水準に保ち、今なおこのスポーツに他とは一線を画す威信を与えていることは評価に値する。

この取り組みにより、英国は世界のエリート圏に確固として留まっている。ロンジンのデータによれば、過去20年間で世界トップレーティングの馬のうち平均して16%が英国で調教されており、近年のシーズンでは日本に次ぐ2位である。今年の世界で120を超える高レーティング馬のうち40%以上が英国の競走に出走しており、英国が依然として他国より多くのトップクラスの競走馬を惹きつけていることを示している。

英国の伝統は他国より深いものの、伝統だけでは不十分だ。主要競走は偶然に任されたものではなく、意図的に守られてきた。主要競走こそがショーウィンドウであり、観客と資本を惹きつけるという意味で、重要性を持つ。これらの輝きを失えば、いまも世界の頂きに立つ英国競馬の基盤そのものを弱体化させることになる。

より懸念されるのは、主要競走が堅調であるにもかかわらず、その成功が下級競走にまで行きわたっていない点だ。両者は明らかに異なる商品だ。一方は依然として「王様のスポーツ」の輝きを保つが、もう一方は「可処分所得の範囲内で参加する中産階級のスポーツ」に近い。後者は同じ響きを持たず、タタソールズ社10月セールのブック1でセリ会場を埋め尽くしたような巨額の資金による支えもない。

ここで冒頭の問いに戻る:成功とは具体的に何を指すのか? 実のところ、英国競馬の分断された構造は、しばしば業界全体の集団的進歩を犠牲にして、各関係者を個々の目標を追求するように促しているのだ。より強力な商品から誰もが利益を得られるはずなのに、商業的現実によって短期的な利益へと焦点が固定されてしまっている。偉大な投資家の一人、バークシャー・ハサウェイのチャーリー・マンガー氏の格言ではないが、「インセンティブを示してくれれば、結果を見せてあげよう」。競馬界のインセンティブは、次の開催に報いる形になっており、次の10年に報いるものになっていない。このような短期的利益の追求志向は根深い。

英国競馬が直面する問題は構造的であり、誰が真に商品を制御し、どのように統治するのかという問題である。この対比を如実に示す例がゴルフのPGAツアーだ。BHAもPGAツアーもそれぞれのスポーツ運営を担うが、共通点はそれだけである。PGAツアーは自らの運命を掌握している。メディア権を所有し、スケジュールを設計し、最終的にどのような商品をどのように販売するのかを決定する。各ゴルフコース側がこれらを決定するのではない。英国競馬では逆だ。BHAは商業権や大部分のレース日程に対し、ほとんど権限を有していない--多くの点で「しっぽが犬を振っている」状態だ。そこで疑問が生じる。新会長アレン卿の下で、統括団体は実際にどんな操縦レバーを持っているだろうか?

オーストラリアは、少ない方がより価値を高めることを示している。英国において、同様の改革を求める声は、長年抵抗に遭ってきた。2024年に英国平地競走のほぼ半数を主催したアリーナレーシング社は、自社の競馬番組の規模を固く守ってきた。その理由は明白だ。同業他社より主要競走の数が少なく、番組の76%が下級のクラス5と6に集中している。同社のビジネスモデルはメディア権収入を量で稼ぐ構造のため、レース数の削減が最も深刻な打撃となる。

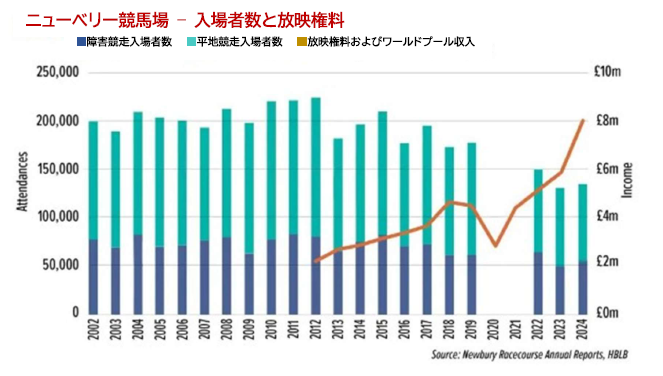

ザレーシングパートナーシップ(TRP)と競馬場メディアグループ(RMG)の両者によって契約が厳重に管理されている放映権そのものも、依然として論争の的である。これが孕むリスクは、競馬場が場外馬券購入者にますます依存する一方で、ライブ観戦という商品価値が低下すること、つまり観客数の減少、競馬場の雰囲気の劣化、新規ファンの減少である。ニューベリー競馬場はこの変化を如実に示している。入場者数は10数年前のピーク時から約40%減少したにもかかわらず、メディア権収入は200万ポンド(約4億円)強から800万ポンド(約16億円)に増加し、TRPへの移行後、競馬収入の43%を占めるに至った。

現状維持を続ければ、破滅へと無自覚に突き進むリスクがある。生産頭数はすでに危険信号を発している。この傾向が逆転しなければ、出走頭数はさらに減少するだろう。その結果は明らかだ。出走頭数の減少は商品の価値を下げ、それによって馬券の発売額も低下する。発売額の減少は必然的に放映権料と賞金の両方を圧迫する。現状を続ければ、競馬界は自ら決定権を失い、レース日程を編成するどころか外圧によって切り崩されることになるだろう。

放映権料への依存は別のリスクもある。ブックメーカーが「正しい見返りを得られているか」と疑問を抱き始める危険だ。賦課金とは異なり、これらの商業契約に不変性はない。ブックメーカーのフラッター社は昨年、バース競馬場の開催レースでオッズの提供をボイコットした際、その一端を示した。放映権料の支払いが賦課金の2倍以上を超える高額になっており、また支払った放映権料の使い道について透明性が乏しいと指摘したのである。フラッター社のような大手ブックメーカーにとって、競馬はもはや中心的な存在ではない。海外での成長こそが彼らの企業価値を押し上げ、関心を引きつけている。真の試練は契約更新時に訪れる。競馬界が少数のグローバル事業者に依存する現状が、彼らの海外事業への優先的移行とどう折り合うかが問われるのだ。

問題は根深いものの、競馬が手遅れ状態に陥ったとは考えない。賦課金改革や、「競馬賭事税」以外の政府による大規模な介入を求める声もあるが、それは戦略とは言えない。ロビー活動も必要だが、このスポーツの未来はウェストミンスター(政治)に依存して築けるものではない。自らコントロール可能な領域に集中すべきだ。現実として、現行の構造下では関係者間の連携は実現困難に思える。もしそれが達成できなければ、何かが犠牲にならざるをえないだろう。

しかし、アレン卿の任命は、競馬界が長期的な視野を持ち、分断を埋める可能性を示している。必要なのは、賭け客と馬主を再び中心に据える戦略だ。彼らは競馬界で最も重要な利害関係者でありながら、あまりにも頻繁に疎外されてきた。ここを正せば、他すべての関係者が恩恵を受ける。つまり、より強力な商品を構築し、競馬番組を「プレミア化」し、平凡な商品を保護するよりも高品質な商品に報いることだ。それはインセンティブの再構築から始まる----自らを守ることだけではなく、関係者全員の成功を中心に据えることだ。この期に及んで、小手先の対策では不十分だ。競馬に穏やかな進化は必要ない。必要なのは革命だ。

By Richard Killoran

(1ポンド=200円)

[Racing Post 2025年10月27日

「British racing is running out of road - and only bold reform can stop it failing」]